書のエネルギーはフラメンコに通ずる

生誕100年 小林抱牛展

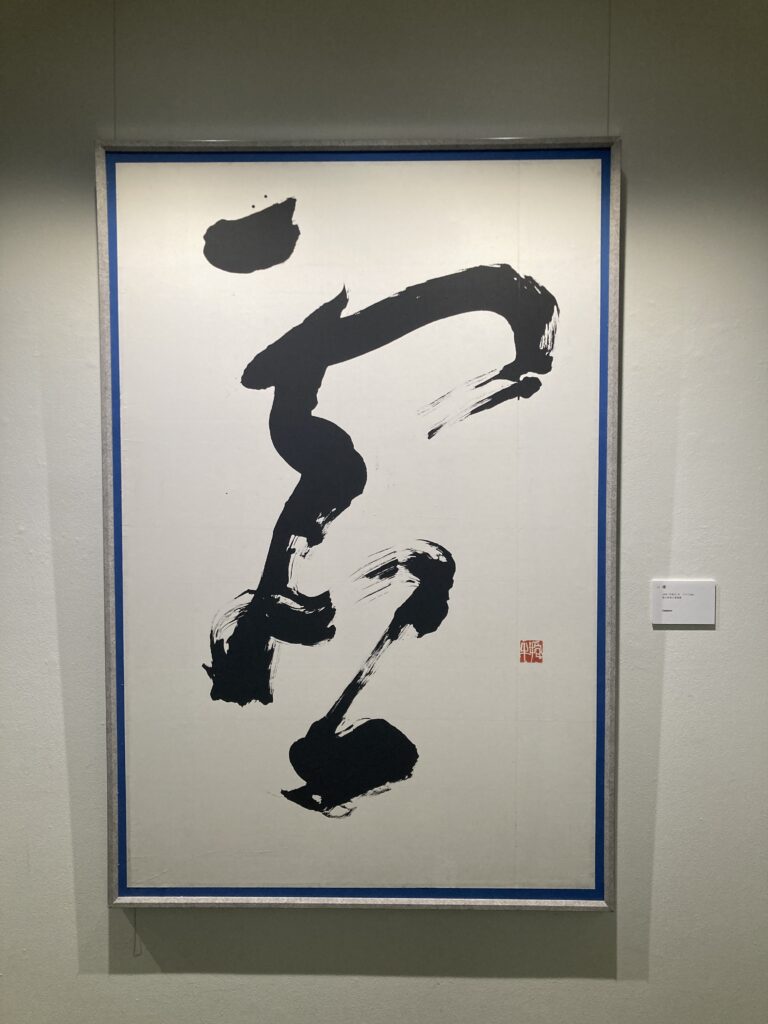

「虚」

独立書人展に去年初めて出展してから、小林抱牛先生のことをよく耳にし、作品も目にするようになった。笑顔の素敵な書家という好印象で、「得中」という書は、抱牛先生の顔とそっくりで、失礼ながら「かわいい」と思った。

絶対行きましょう!と言われて、現在習っている先生と一緒に「上野の森美術館」へ。

フラメンコのドゥエンデ

結論から言うと、「オレ〜!」の一言である。

死して尚、書に宿るエネルギーは半端なくすごかった。

フラメンコで言うところの「ドゥエンデ」ー説明は省きます

まだ1年ちょっとのひよっこ初心者なので、感じることしかできない。

わからない、読めないという観点を超えて、発するエネルギーがすごいのだ。

戦争体験の書は、ちょっと辛いというかキツイというか‥。

抱牛先生の人柄、性格、人となりが、書に凝縮されているように思えた。

絵画のようであり、書であり、読めなくても伝わってくる。

というか、わかるのだ。

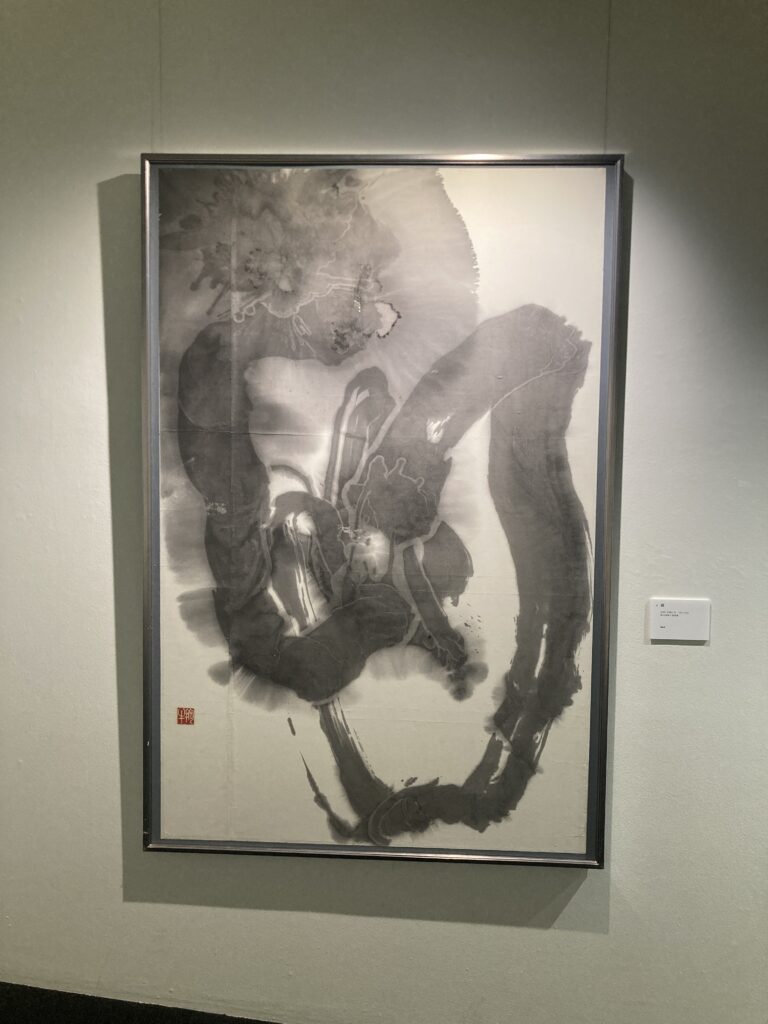

淡墨、濃墨どちらも好きである。

「面」

この後、宇都宮の個展へ向かうので、作品集を買うのを一瞬ためらったのだが買った。

出展で鍛えて、個展で表現する

ご存命中に、実際手ほどきを受けた私の先生は、上記のように仰った。

書展に出展することで、切磋琢磨される。

個展は、自分の追求したい書を表現する。

フラメンコと同じである。

人前で踊ることで鍛えられる。場数を踏む。

そして、自分の表現したい踊りを追求し、リサイタルやライブで表現していく。

自分も今までそうしてきた。

どの分野も同じである。

緩急、流れ、呼吸、強弱、その時にしか出せない一発勝負。

踊りは残らないが、書は残る。そこが違う。

出展することに躊躇はないから、出していく。

失敗は怖くないし、無くすものなどない。

初心者の特権である(笑)

大谷石の倉庫「石の蔵」

上野から新幹線で宇都宮まで。初めての宇都宮へ。

そこで、初個展を拝見。

ベテランの書家の先生方に圧倒され、1階の静かなスペースへ逃げて、ぼーっとひと息。

そして、先生お薦めのお店へ向かった。

倉庫を改造したレストランは、センスの良い静かな空間。

高い天井に、大谷石の壁と瓢箪のランプシェード、真鍮の箸置き(真鍮好き)等々。

もちろん、お料理と日本酒もとっても美味しかったのは、言うまでもない。

先生のチョイスは素晴らしい。

ハードな一日だったが、さほど疲れを感じていないのは、

ココロとカラダに、たっぷりのエネルギーと栄養を補給できたからだろう。

今後やりたいことが、少しづつまとまってきたように思う。